Projection le 7 avril 2026 (Bordeaux)

Projection le mardi 7 avril 2026 (heure à confirmer) au Cinéma Utopia (5 Place Camille Jullian, 33000 Bordeaux). La projection sera suivie d’une discussion avec la réalisatrice.

Projection le 8 avril 2026 (Paris)

Projection le mercredi 8 avril 2026 à 18 h dans l’amphithéâtre 8 de l’INALCO (65 rue des Grands Moulins, Paris 13e). La projection sera suivie d’une discussion avec la réalisatrice.

→ Données techniques

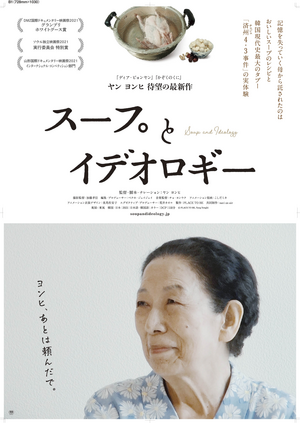

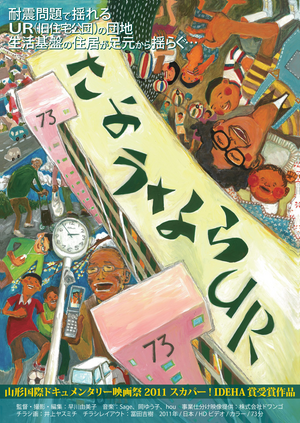

Titre original : Sayonara UR [さようならUR]

Titre anglais : Goodbye UR – Japanese Social Housing Crisis

Réalisatrice : HAYAKAWA Yumiko 早川由美子

Année : 2011

Durée : 73 min.

Pays : Japon

Langue : japonais

Sous-titres : français

Image : HAYAKAWA Yumiko

Son : HAYAKAWA Yumiko

Montage : HAYAKAWA Yumiko

Musique : Sage, OKA Yūko 岡ゆう子, Hou

Production : Petite Adventure Films

→ Synopsis

Le bâtiment 73 de la résidence Takahatadai, gérée par l’Agence de renaissance urbaine (UR) – l’organisme issu des transformations de la Régie japonaise du logement – à Hino (métropole de Tokyo), est voué à la démolition en raison d’une résistance sismique jugée trop faible. Jusqu’alors, les résidents avaient été informés par l’Agence que des travaux de renforcement parasismique seraient effectués. Ils sont donc stupéfaits par ce revirement soudain.

Le bâtiment est-il réellement dangereux ? Ne peut-on pas le rénover ? Animés par ces questions, les habitants déposent des demandes d’accès à l’information pour obtenir des justifications. Mais les plans de structure sont intégralement censurés et le processus décisionnel reste opaque. Pendant ce temps, l’Agence UR met en place une politique d’expulsion des résidents en partant du principe que l’immeuble sera démoli. Par ailleurs, l’annonce de cette démolition coïncide avec l’appel du gouvernement à réduire le nombre de logements gérés par UR ; en toile de fond, s’agirait-il d’une politique de réduction et de privatisation des complexes d’habitation ? Si l’Agence avait jusqu’alors de fait assumé une fonction sociale importante dans un Japon où le logement public reste insuffisamment développé, l’agence procède dorénavant à la réorganisation et à la réduction des complexes résidentiels sur la base de données chiffrées. Or, en marge de ces équations mathématiques, des vies et des histoires impossibles à résumer par de simples « chiffres » ont pris racine dans ces ensembles d’habitat.

C’est ce que la réalisatrice montre dans son documentaire. La caméra donne à voir et entendre les espoirs d’une résidente lorsqu’elle s’y est installée il y a quarante ans, le désarroi d’un jeune homme qui affirme que ces immeubles sont sa terre natale, l’anxiété dont un résident souffre à cause de l’expulsion, des désaccords familiaux qui émergent autour du départ… Elle suit aussi la vie de celles et ceux qui refusent d’accepter la réponse de l’Agence jugée fallacieuse et continuent de vivre dans le bâtiment 73 même après la date limite imposée. La caméra vient capter avec transparence et sobriété leur quotidien et leurs sentiments.

Ayant découvert cette affaire par hasard, la réalisatrice suit ainsi de près la vie des habitants du complexe résidentiel et mène des entretiens avec des experts du logement, les employés de l’Agence UR, et ira même jusqu’à toquer à la porte du ministère japonais du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme. À travers cette enquête, elle interroge l’avenir du logement public au Japon dans ce documentaire atypique consacré à ce que signifie réellement « habiter ».

→ La réalisatrice

Née en 1975 dans la région de Tokyo, HAYAKAWA Yumiko est diplômée de la faculté de droit de l’université Seikei (département de Tokyo). Elle a aussi réalisé un Master de journalisme à l’École de journalisme de Londres. Après avoir d’abord travaillé comme fonctionnaire puis employée d’entreprise, elle décide de devenir journaliste et prend la direction du Royaume-Uni en 2007. En parallèle de ses études de journalisme, elle commence à apprendre en autodidacte les techniques de réalisation audiovisuelle. Elle réalise alors en 2009 son premier film, Brian & Co. Parliament Square SW1 [Buraian to nakama tachi pāramento sukuea SW1, ブライアンと仲間たち パーラメント・スクエアSW1], qui suit l’activiste pacifiste Brian Haw devant le Parlement britannique, et qui recevra le Prix du nouveau talent Kuroda Kiyoshi (JCJ) décerné par la Conférence japonaise des journalistes.

Elle rentre au Japon en 2009 et s’installe à Tokyo, où elle poursuit depuis son activité de documentariste et réalise en 2011 Adieu, logement public [Sayōnara UR, さようならUR], consacré aux problèmes du logement public au Japon. Son film remporte le Prix IDEHA de Sky PerfecTV! au Festival international du film documentaire de Yamagata. Parmi ses autres œuvres figurent Mme Kida, le nucléaire et le Japon [Kida-san to genpatsu soshite nihon, 木田さんと原発、そして日本], en 2013, Journal d’Inde : Les femmes du figuier banyan [Indo nikki: gajumaru no ki no onnatachi, インド日記 ガジュマルの木の女たち], en 2016, et Nichinichi Shin: Le village Hinata au début du printemps [Nichinichi shin: sōshun no hinata atarashiki mura, 日々新早春の日向新しき村], en 2020.

Parallèlement à la réalisation de ses propres films, elle organise des ateliers de tournage et de montage en utilisant les smartphones et les caméras vidéo, afin de stimuler et d’aider les citoyens à produire et diffuser de l’information. En 2021, elle reçoit le 4ᵉ Prix des droits humains Pro-Citoyen, qui récompense les organisations et les individus actifs dans les mouvements syndicaux et citoyens. Depuis avril 2025, elle enseigne l’expression audiovisuelle au sein de la faculté de gestion de l’université Seikei.

→ Bande-annonce sous-titrée en anglais

Cette fiche a été préparée par Mathis Souverain.

![Dong-asiaban-ilmujangjeonseon [동아시아반일무장전선]](https://fenetres-japon.fr/wp-content/uploads/2024/12/affiche_front.jpg)

![Affiche Nos nuits de grève [Weabak 외박]](https://fenetres-japon.fr/wp-content/uploads/2024/12/Weabak_poster_enCS.png)